BP曲線は、国際収支均衡を現す状態式であり、以下のように表される。

経常収支 + 資本収支 = 国際収支 =0

(eX - mY) + k*(r - rf ) = 0

この際、e: 邦貨建外国通貨価格 (外生変数) X:輸出高 (定数) m:輸入係数 (定数) Y:国民所得 (内生変数) k:資本規制係数 (定数) r:自国金利 (内生変数) rf:海外金利 (定数)

これは、経常収支が+の場合は、資本収支はーとなり、国際収支は0で均衡し、逆に、経常収支がーであれば資本収支は+となって、国際収支全体は0となって均衡するという状態を現わす(ある意味、恒等)式である。

従って、(eX-mY)という前半部分が(輸出ー輸入)という経常収支を表しており、輸入は、国民所得に応じたある一定の額になると考えている訳である。

一方、後半のk*(r-rf)が資本収支に当たるわけであるが、これは内外金利差に、ある一定の資本規制値を乗じたものと考えている。 即ち、資本規制を全般的に行って、全く内外の資本流出入を起こさせないとする場合は、k=0とするそうすると、式から、直ちに、

eX - mY = 0 → Y = eX / m

となり、e・X・m に応じた、ある一定値にYが定まる事になる。

また、kが0でない場合は、上式は以下のように変形され,

r= rf +(mY-eX) / k

ここから、資本入出流に規制が全くなく無限量で内外資本が出入りするとした場合はkが∞となるから

r= rf

で、内外金利s差がなくなり同一となる。 一般に、kは、ある一定の正の値を取ると考えるケースがBP曲線分析の場合は多い。

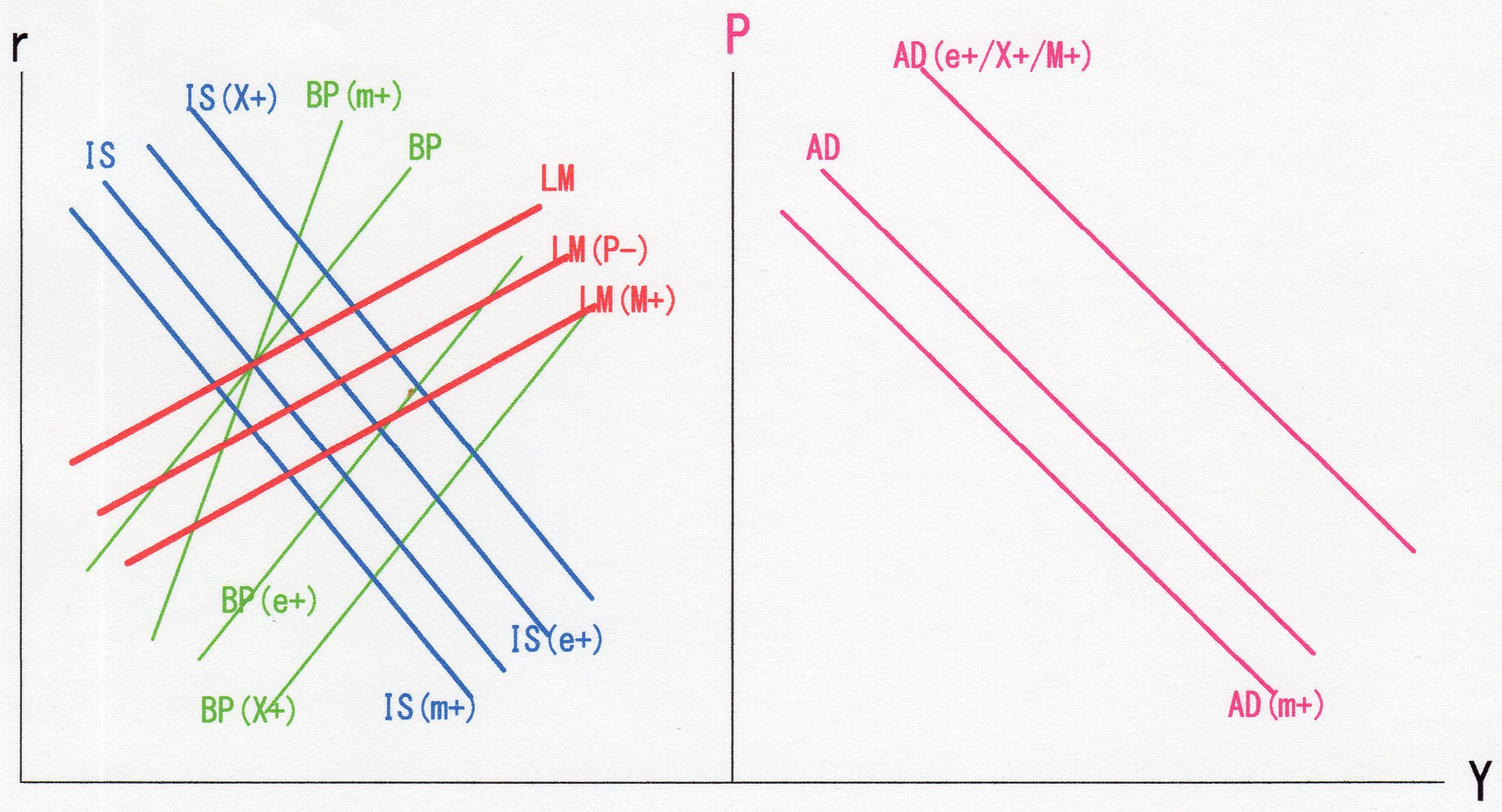

ここで、SFⅡで述べたIS-LM-BP分析に基づくAD-AS分析に入る前に、BP曲線の各変数・定数の変化が、IS曲線等のどのような変化に結びつくかを、以下の図により、まず、確かめて置きたい。

BP曲線のIS-LM分析への導入により、まず、IS曲線の式に注意する必要がある。

IS : Y = cY + I(r) +G ( - T ) #+ 〔 EX - IM (= NX ) 〕

式、右辺、最後の項が、通常のIS-LM分析時に於ける経常収支、即ち、輸出EXから輸入IMを差し引いた純輸出NXであるが、BP式の導入により、いかに変えられることになる。

IS : Y = cY + I(r) + G + (eX - mY )

従って、これは、いかに変形出来る。

IS : (1 - c + m ) * Y = I(r) + G +eX IS : Y = 〔 I(r) + G + eX 〕/ ( s + m )

なお、sは、1-c、貯蓄率である。

#ここで、Gは、通常、税金Tを控除したネットのGで表されている事を(-T)として示しており、これは、後に記述する事に関連する為、ここで注記した。

また、BP曲線の式は、

BP : r= rf +(mY-eX) / k BP : r= m / k * Y + ( rf - eX )

即ち、rーY平面上では、傾きm / k、切片( rf - eX ) の直線式である事にも注意する必要がある。

さて、上図の左側がIS-LM-BP分析の図であるが、当初IS・LM・BPで均衡していたとする。

この時、経常収支の構成要素であるeが上昇・+に成ったとする。 このeは、邦貨建外国通貨価格であるから、それが上昇・+に成ることは、自国通貨安・外国通貨高、例えば円安・ドル高に成ると云うことであり、eX・輸出が増加する。 そうすると、BP曲線においては、eXは上述切片を構成しているから、その切片値が減少する、即ち、BP曲線が下方シフトする事になり、図のBP(e+)に成る。 同時に、eXはIS曲線ではYの+要因であるから、IS曲線は右シフトする事になり、IS(e+)に成る。

通常のBP曲線分析では、まず、変数要因としては捕らえられておらず、定数としての扱いを受けているX及びmであるが、これも経済構造が変り、定数が変化するとすれば、IS/BP曲線は変化する。

この場合、Xが変化し、その値が増加しX+に成ったとたとすれば、Xの増加は輸出の増加であるから、eの上昇・e+と同様にIS曲線は右シフト・BP曲線は下方シフトし、それぞれ図の、IS(X+)・BP(X+)となる。

一方、国民所得に於ける輸入性向を表すmの値が増加したとすれば、mはBP曲線においては、曲線の傾きを表す事から、BP曲線はその傾きを増して左回転することになり、図のBP(m+)となる。 この際、IS式においては、mはsと合せて、分母を構成するから、mの増加はYの値を減少させる事になり、IS曲線は左シフトする事になり、図のIS(m+)に成る。

所で、LM曲線は

LM : M / P = L ( r ・Y ) 《dL/dr<0 ・dL/dY>0 》

であるから、Pの減少・P-及びMの増加・M+により、それぞれLM曲線は下方シフトし、LM(P-)・LM(M+)に成ることを復習しておきたい。

そして、このLM(P-)のシフトから、P-Y平面上におけるIS-LM曲線の交点の軌跡であるAD曲線は、図右側の右下がりの曲線ADとなる。

ここで、先のIS曲線を右シフトさせたe+・X+のそれぞれの変化はこのAD曲線を右シフトさせることになり、また、LM曲線を下方シフトさせたM+によってもAD曲線は右シフトする事になり、図のAD(e+/X+/M+)となる。

一方、IS曲線を左シフトさせたm+によりAD曲線も左シフトすることになり、図のAD(m+)となる。

前段がやや長くなったが、まず、SFⅡにおける”輸入国”であるA国のAD-AS分析について、IS-LM-BP分析により、検証を行って見たい。

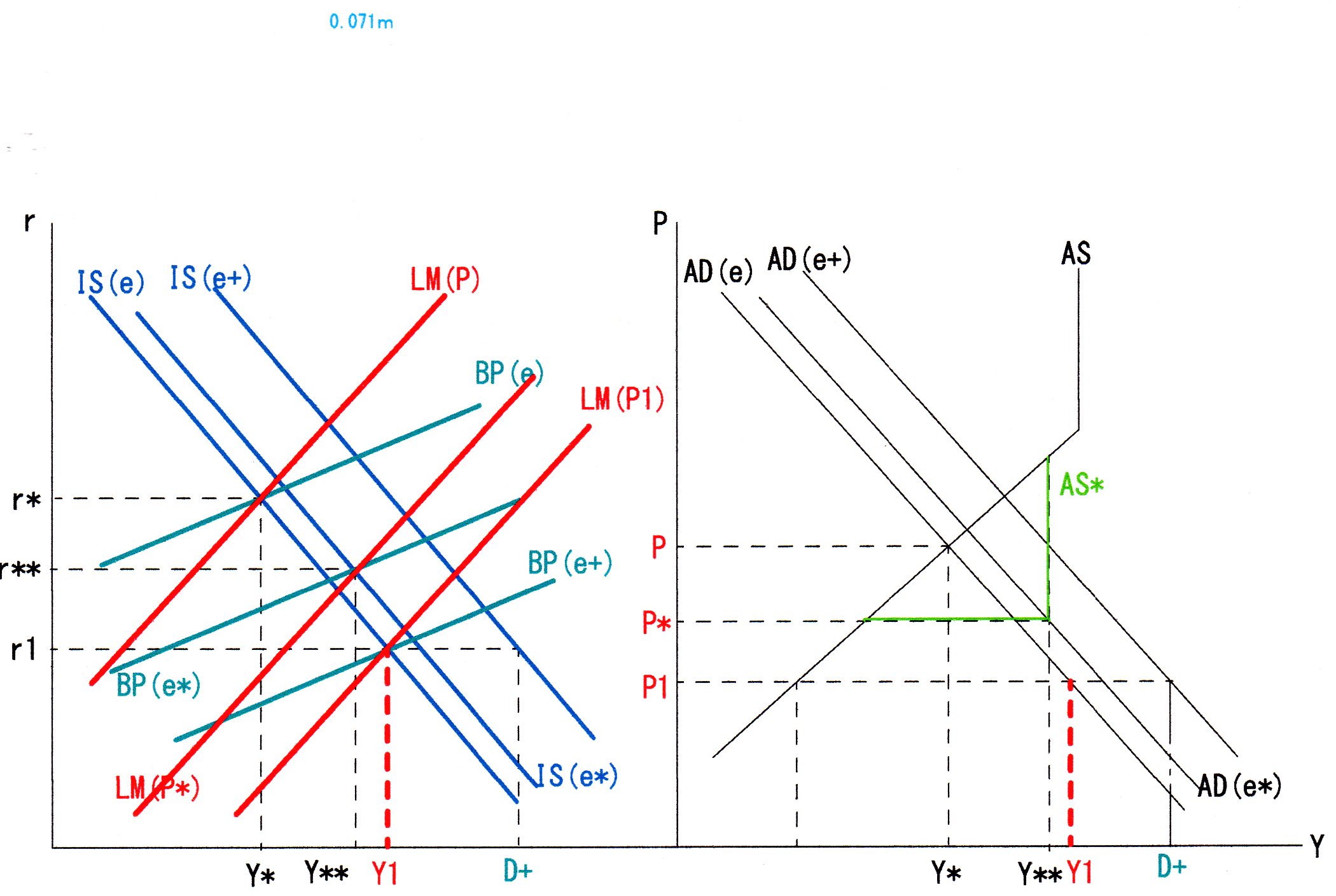

上図は、やや、煩瑣になってしまうが、左側にIS-LM-BP図を、右側にこれに伴うAD-AS図を描いている。

まず、IS(e)・LM(P)・BP(e)でr*・Y*でIS-LM-BP図上均衡しているとすると、この時、AD(e)・AS図上ではP・Y*で均衡しているとする。

この時、輸出国であるB国の生産性上昇によりAS曲線が下方シフトし新しい価格水準P!になったとすると、A国においても”輸入”を通じてP1となり、LM曲線はLM(P1)と下方シフトし、r1・Y1となり、AD-AS図上では、AD(e)上のP1・Y1に均衡点が移動する

ここでBP曲線は、r*がr1へと金利低下した為に、資本流出が生じ、バランスしていた国際収支は、資本収支が悪化する事になり、バランスを回復する為にはeがe+へと上昇・自国通貨安になり、経常収支が増加#する事になる。

# A国は”輸入”国側であったのに経常収支が増加、即ち、輸出が増加する! はてな?と思わされるてしまう! これは、BP曲線に於ける輸入がmYであり、輸入が増加するのは、所得Yが増加する事により、 その一定の割合mで輸入が増加する、と言う考え方に沿っているからである。 従って、LM式上、P+→Y+→mY+乃至P+→r-→I(r)+→Y+→mYと言う過程により輸入は増加 する。 但し、これに引き続くBP式上の資本収支悪化→e+→輸出増加、と云う過程が生ずる訳である。 輸出入の増減は、為替の変化を通じた、自動的な均衡機能”Auto-Stabilizer"を備えている訳であ る。

これは、先に見ているように、BPがBP(e+)への下方シフト、ISがIS(e+)への右シフトを図上で示すことになると共に、ADはAD(e+)へと右シフトをする事になる。

とすると、AD(e+)上でのでの価格P1ではY1からD+迄”需要”は更に増加する事になるから、輸出国Bでは価格上昇を生じさせることになり、P*で均衡したとする。

これは、LM曲線のLM(P*)への上方シフトを生じさせることになるが、この時、IS(e+)上に於けるLM(P*)乃至先のBP(e+)との交点でのrは、r1よりいずれも高くなる。 従って、この時点においては、e+ではもはや資本流入に変じていることになり、国際収支がバランスする為には、eの下落・自国通貨高となり、輸出が減少する事により経常収支が悪化する必要がある。 そして、この自国通貨高e-は、先に見た場合とは逆に、BP曲線の上方シフト・IS曲線の左シフトを生じさせ、LM(P*)上のIS(e*)及びBP(e*)において、r**・Y**で均衡する事になる。

そして、この時、AD-AS図上では、均衡点P*・Y**を通る所までAD曲線は左シフトし、AD(e*)となり、AS曲線は、”実態上”P*からY**迄水平に伸び、そこから垂直に元のAS迄伸びる屈曲したAS*に変化したと考えてよい、と言うことになる。

今、この様に、BP曲腺を交えたIS-LM分析を行って見ると、SFⅡで行った二国間AD-AS分析に於ける”輸入国”側のA国のAD-AS図は明らかに間違っており、(最終)均衡におけるAD曲線の(最終的)右シフトを見逃していたことが分かった。 ”輸入国”においても、為替を通じて”輸出”が増加する⇔輸入は、”所得増減”を通じて、増減する!、と云うBP曲線分析の意味を改めて学んだと云える。

次に、もう一方の”輸出国”B国のBP曲線を用いた分析に入ろうと思うが、やや、ページを費やしたので、次回に見てみたいと思う。