SFⅡー7において、大戦ブーム~投機、大正バブル期における”持たざる者ーhave not"と”持つ者ーHave"の格差・落差を象徴する出来事として、庶民の側からの「米騒動」に対して、資本家層側からの、丁度、執筆時、京都国立博物館で公開されていた佐竹本36歌仙絵にかかる三井財閥総帥益田鈍翁が主催した分割競落会を挙げていた。

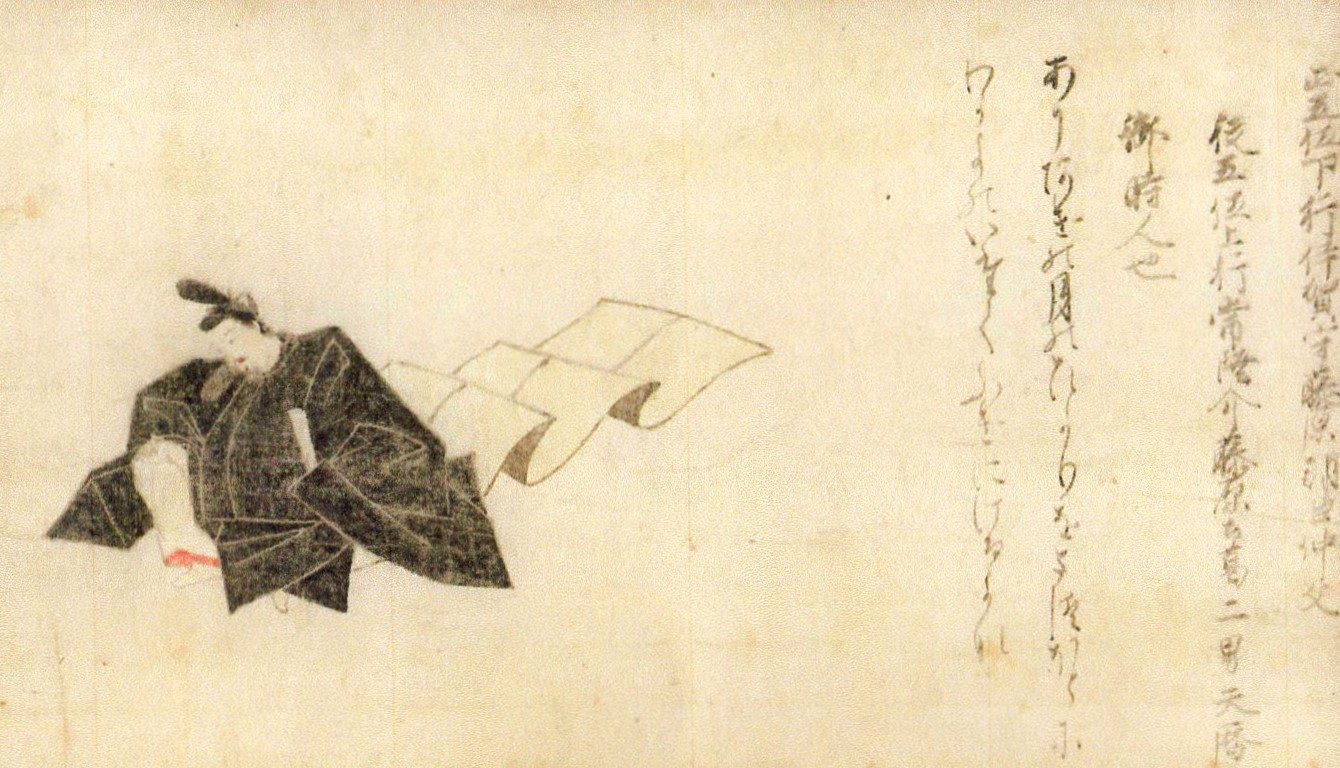

上図は、その公開にかかる博物館図録から36歌仙中の藤原仲文の詞絵をコピーしたものである。

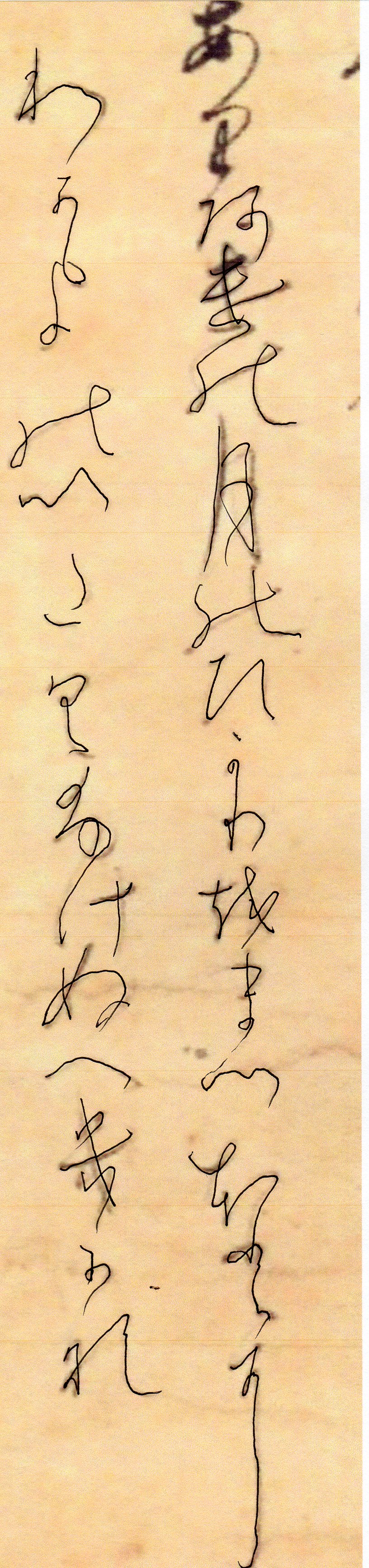

絵もさることながら、詞章は達筆で書かれており、にわかには判読しがたいが、有難いというか、当然、解説が付いており、以下の通りに読める(、読むそうである)。

正五位下行伊賀守藤原朝臣仲文

従五位上行常陸介藤原公葛二男天暦

御時人也

有明の 月の光を 待つ程に

我が世のいたく 更けにけるかな

上述、作者紹介乃至漢字部分は別途、短歌の部分は、謂わば「翻訳」であり、”現代”ひらがなでは、以下に表記される(そうである)

ありあけの 月のひかりを まつほとに

わかよのいたく ふけにけるかな

就中、”月”は、万葉かな乃至漢字代用ひらがなではなく、Moonとしての月を、そのものの漢字で表してある訳であり、従って、その他の漢字は、ひらがなとして使われている事になる。

そこで、NetSurfをすると、「くずし字データーベース」と「万葉仮名一覧」のサイトがあり、それらを参照して、上記短歌の”文字解読”を行って見ることにした。

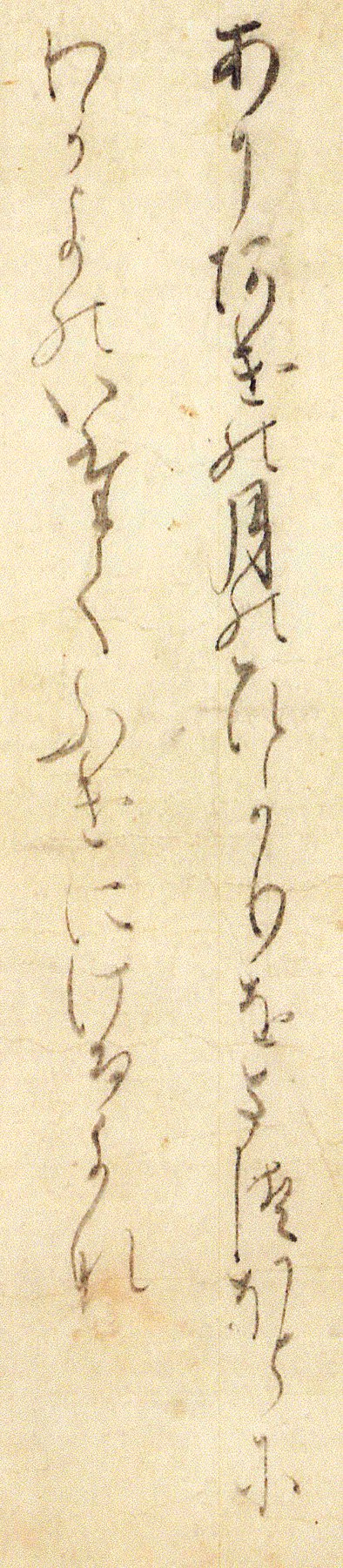

上記は、短歌部分を読めるように大きくしたものであるが、これがスラスラ読めれば、問題無いわけであるが、そうはいかないので、一字一字を、見ていくこととし、件の五七五七七を1五1とか4七6とかに表す事としてトライしてみる。

1五1;これは、「あ」で問題なかろう。

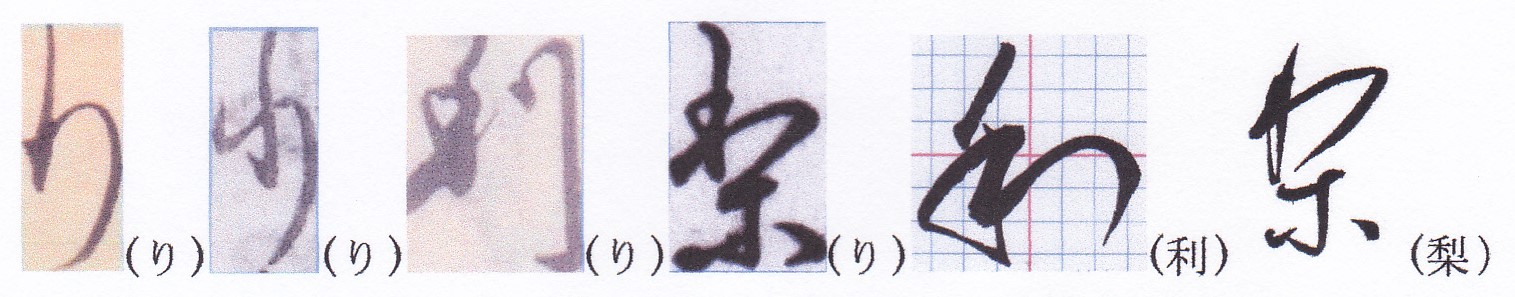

1五2;これも「り」で問題ないが、「り」は実は色々あるから、ややこしい事もある様である。

1五3;これは「あ」に当たるが、「阿」であることは容易に分かると思う。万葉仮名一覧にも出ている「あ」に使われる漢字の一つになっている。

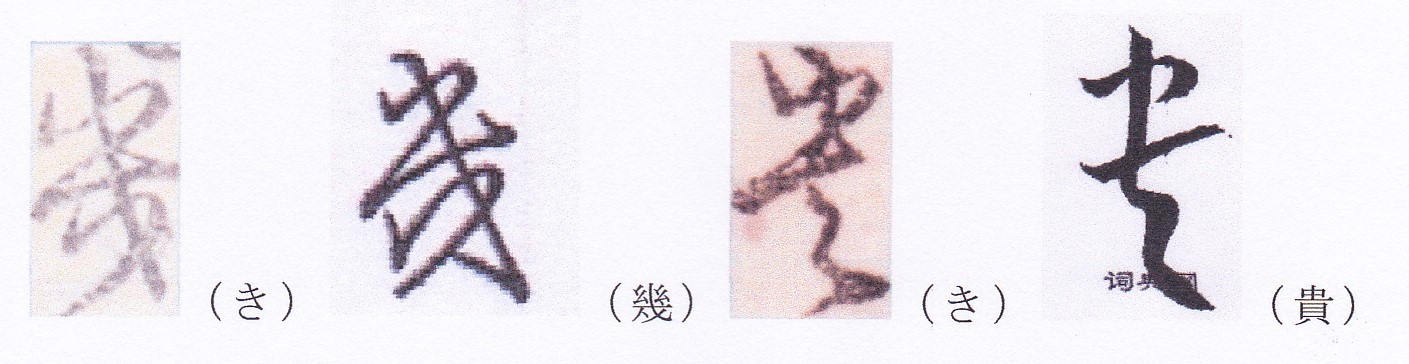

1五4;これが難しい。最初は「き」に間違うのだが、右中に点状部分があるのが”サイン”である。

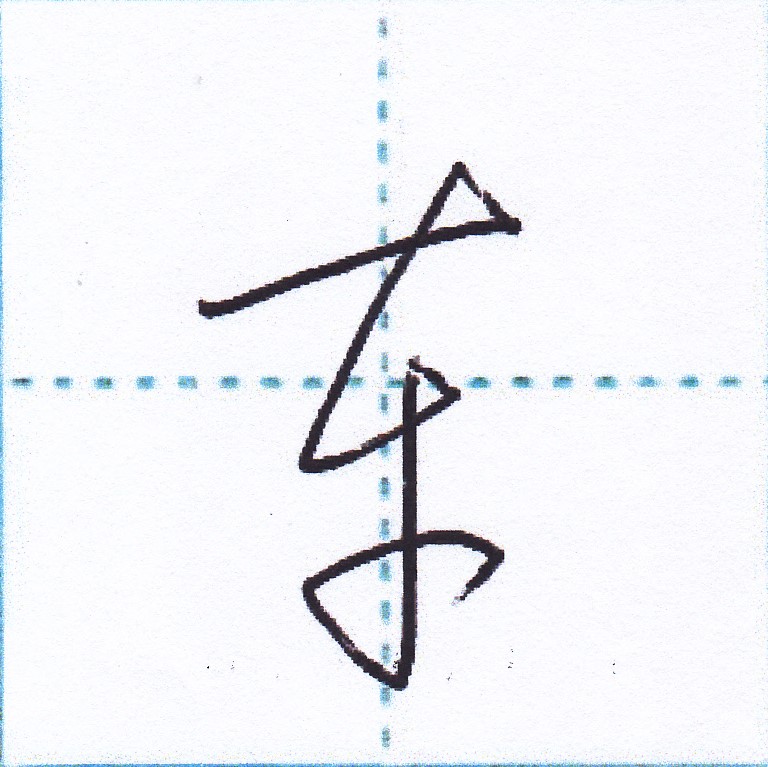

上記がくずし字データーから探した「け」を表す字であり、点状部分はループを描いている一連の筆捌きの内にある。外にも「け」を表す字はあり、”かな”の元の漢字が容易に分かる字もあるのだが、この「け」は、筆者には分からない。

1五5;「の」に当たる。これは以下の「能」の草書体にあたる。

2七1・2、3、4;「月」・「の」=能・「ひ」で読める。「ひ」は文脈から、”ひ”と分かれば読めるが、実際は、「い」に見えたり「な」「わ」「り」と見えたりで、ややこしい事が多い字である。

2七5;「か」で「可」の草書体にあたる。「の」に見えるが、上の通り、「の」には、万葉仮名が使われると思っていれば、間違いは少ないかも知れない。

2七6;「り」であるが、1五2の「り」と違い、すぐには読めない、現在的には「わ」と読み間違う。

くずし字データーからの「り」であり、縦棒下端からの”返し”がポイントと思われるが、これだけだと漢字の元は分からない。が、後に見るように、この「り」は「利」ないし「梨」から変化してきたものと思われる。

2七7;これはひらがなの「を」そのままである。

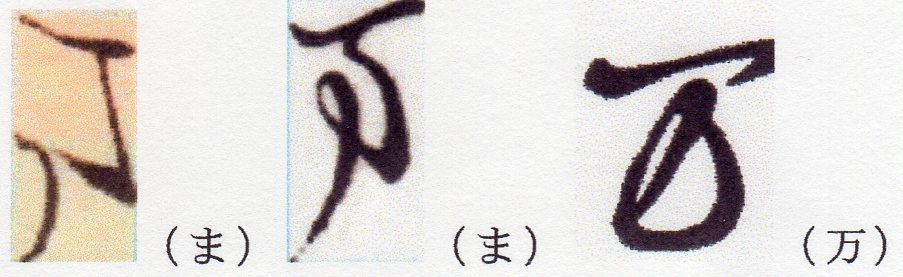

3五1;これも最初は読めない。「ま」である。

くずし字データーの字と比べても形は相当違うが、筆捌きが同一であり、以下をみれば、「万」の草書体と考えられる。

3五2;これは、以下のデーターの字の通り、「つ」であるが、元の漢字は今一判然としない。

津は「万葉仮名一覧」に載っている字であるが、右の作り部分「聿(いつ)」が草書体ではやや違い、旧字の聿も 見てみたが、どうも違う。それで、「一覧」に載っていないが、「漬」の草書体を見れば、「貝」部分の略し方は草書体では違うが、ひらがなに変化していく過程での略し方には、他の字でもあったかと思う。それで、この「つ」の元の漢字は「漬」と一応判断するが、確証はない。

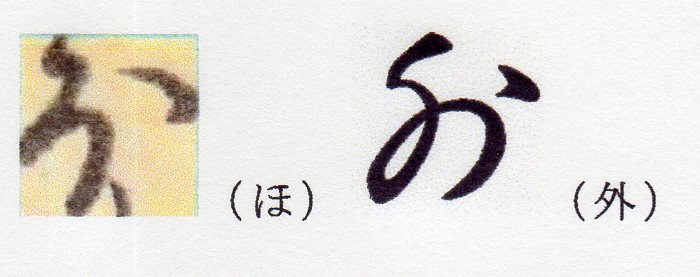

3五3;これも以下の通り「ほ」であるが、「つ」同様、元の漢字はよく分からない。

実は、この「ほ」が最も分かりづらく、後で一番の問題の字となるのであるが、ここでは、「くずし字データーベース」の「ほ」と丸み具合いが、やや違うものの「ほ」と読めると思う。但し、その元の漢字は、示している「外」の草書体と考えられるものの、「一覧」には載っていない。

3五4;これも「と」と思えば素直に読めるかと思うが、これも筆の流れで書かれるために、時に、読むのが難しい字であり、後に上の「ほ」と絡んで難解となる字である。なお、上述「翻訳」の通り「(ほ)ど」と発音されるが、ひらがな表記は「と」であり、なんとも厄介ではある。

3五5;これは「尓」の草書体であり、一度見れば、後に判別するのは難しくない。「ふ」と見えるかもしれないが、頭の釘様乃至縦棒の直線、また、語順から推測しうると思う。

4七1~5;この部分は「かー可」、「のー能」に注意すれば、読みうると思う。ただ、3字目の「よ」が5七6の「かー可」と混同しうるが、「かかー可可」とは詞意から続かないと思われるので、難点ではないであろう。

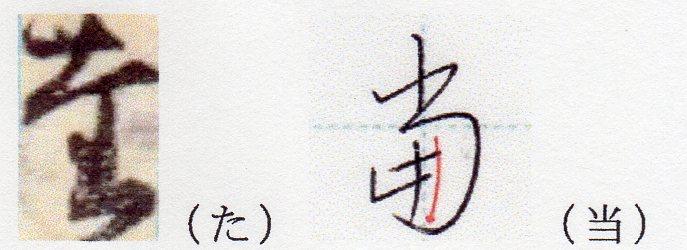

4七6;これが「た」であるから驚くが「データーベース」を見れば納得が行くようになる。

頭の部分を横棒から始めれば、詞句の「た」と「データー」の「た」の筆の運びが同じであり、全体の形はやや違うが、同じ「た」であることは見て取れると思う。また、その元の漢字も「当」の草書体の筆の運びを図の縦棒の様に感ぜられるのを横棒から始めれば、左のくずし字に様に変化していくのではなかろうか。また、「当」の発音は今では「とう」と表記されるが、旧仮名づかいでは「たう」であり、更に、「当」の旧字は「當」であり、これは「一覧」の「た」の元の漢字の一つとなっている。

4七7~5七6;これらの字は、5七2字目の「け」並7字目の「可」を前述に留意すれば、読める。

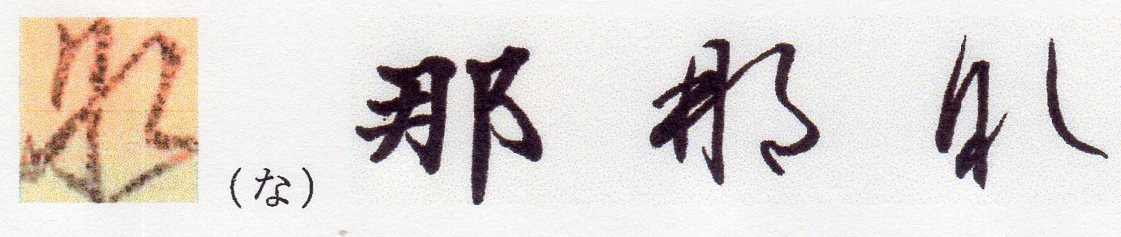

5七7;三十一文字最後の字は、「な」であり、一見「れ」と読んでしまうが、最後の字であることに注意すれば、なんとなく読める、と思われる。

上図を見れば、「データーベース」の「な」よりも、草書体の一番最後の「那」が、詩句の字に似ている。勿論「一覧」に「那」の漢字は挙げられている。

以上、元の漢字の推測には誤りがあるか、と思われるが、一応、この様に見てくると、短歌の一字一字の成り立ちが分かり、読みうるものと考える。

そこで、以上をまとめて、表記すれば以下の通りとなる。

あり阿け能 月能ひ可りを 万漬外と尓

わ可よ能い当く ふけにける可那

*「け」の元の漢字は推測出来ない。「万漬外」については、確証ない。

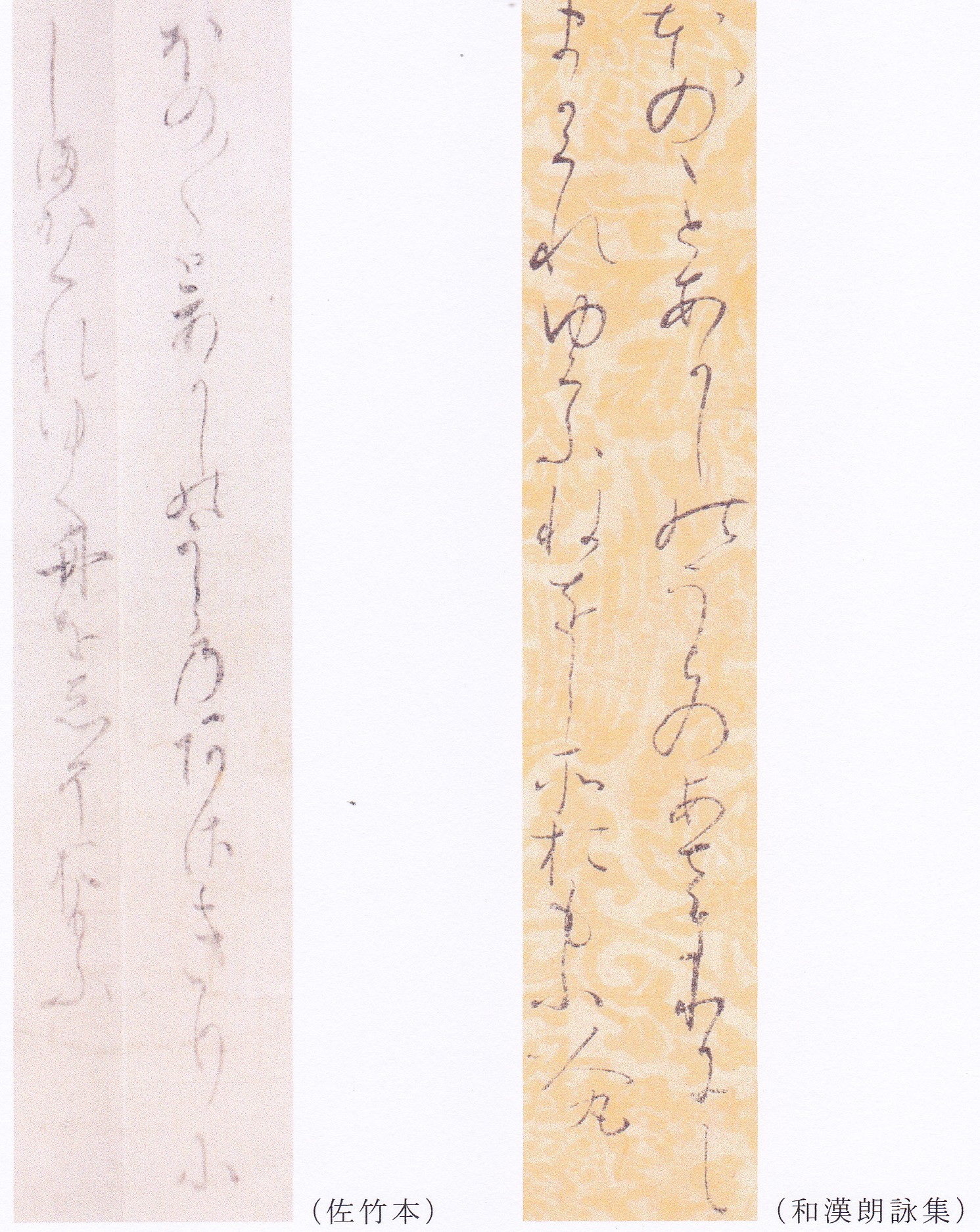

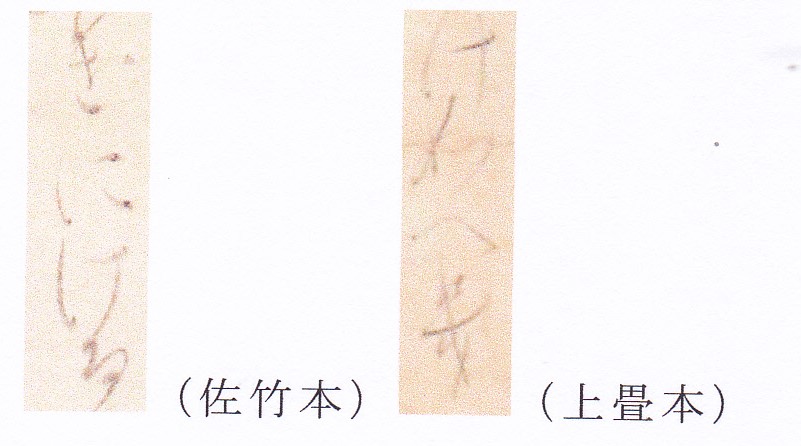

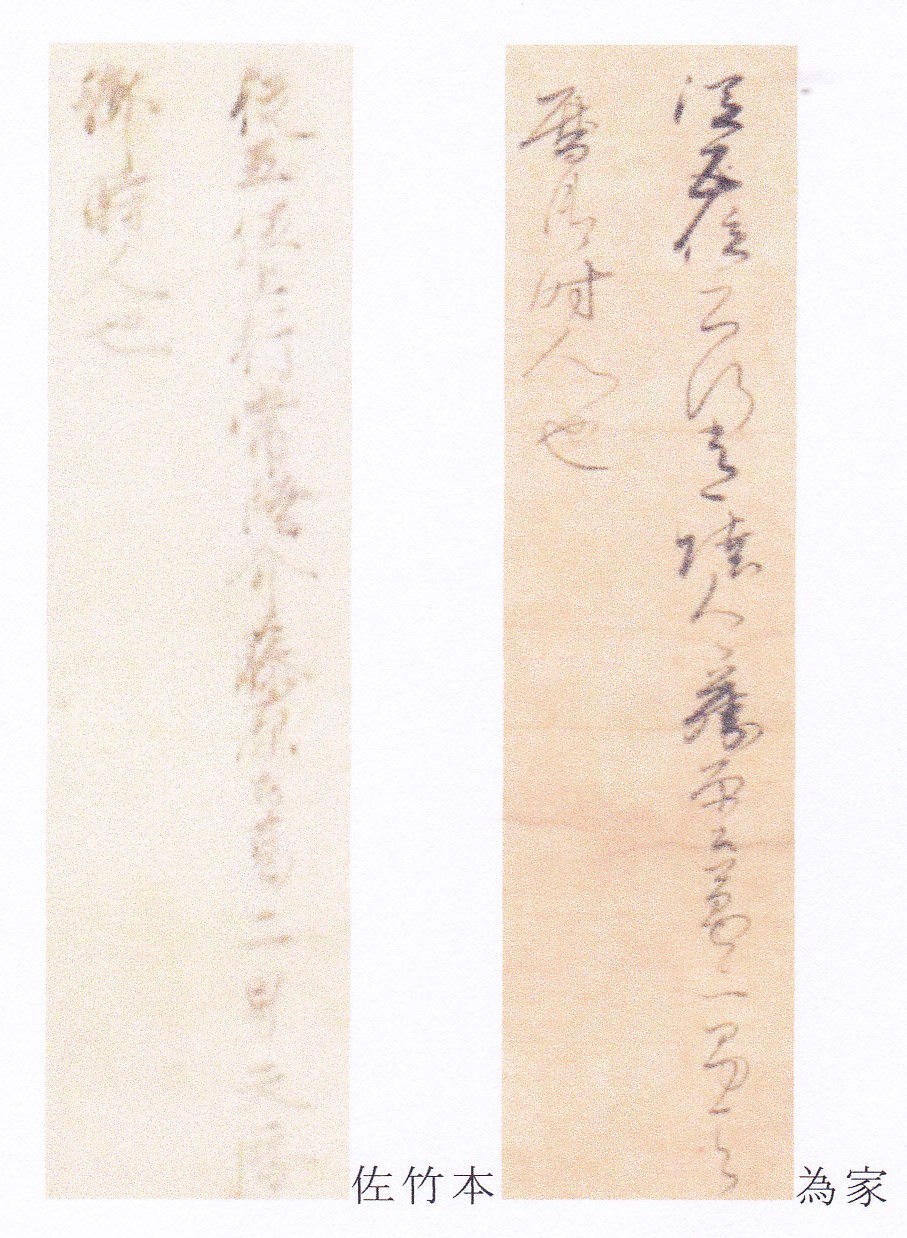

所で、上記図録には「歌仙絵は、佐竹本以外にも魅力的な作品が数多く残されている。」として、「鎌倉・南北朝時代の歌仙絵から代表的なものを照会する」として、同じ、藤原仲文の上畳本(あげじょうぼん)の詞絵が載せられており、それが、以下の図である。

但し、上図には、同じ仲文の短歌であることからか、「翻訳」とか読み下しとかの解説は、一切、付いていない。

そこで、上のように1字ずつ読んで見ようとしたら、1五1の「あ」や1五5~2七4までの「能月能ひ」位までは、何となく読める(気がする)が、墨が薄いこともあり、読めない。そこで、上同様、短歌部分を拡大して、読んで行って見ることにした。

上の拡大した字は、元々が薄墨であるのか、図録に載せた際に薄くなったのか、字が見づらいため、拙筆ながら、出来るだけ元の通りになぞって、見えやすくしたものである。従って、原字と多少異なってしまっているかも知れないが、解読には差し支えないと思う。

1五2;最初の「あ」から2七6迄の文字は、2字目の「り」を除けば、佐竹本と同一の字体(「け」は、より「くずし字データー」の字体に近い)であるから読むのに問題ないと思われる。

上の「里」の変化を(右の方から)見ると、佐竹本の「り」が、今使っているひらがなの「り」に一番近く、1五2の「里」の方が、上の草書体の里よりも、筆の動きが、自然な様に感ぜられないであろうか

但し、この「里」は、くずし字の「り」とは、筆捌き乃至画数が違う様な気がする。それで、「データー」をみてみると、

左から2~3番目の「り」が出てくる。3番目と4番目の「り」は、明らかに右側の「利」と「梨」の草書体からのくずし字であり、3番目の「り」は草書体の「利」より、”利”らしく、また、4番目の「り」と草書体の「梨」の上半分は、略2番目の「り」と変わりなく、これらから、2番目の「り」の筆捌きとなり、これがつづまった形が1番目の「り」となり、それから、ひらがなの”り”となる変化の仕方がよく分かる、と思われる。

2七7;これが「を」であるのだが、元の漢字は何か

これが、「データー」に「を」として挙げられているのだが、これが採られた元の書物が「飯百珍伝(めしひゃくちんでん)」という物なのだが、「を」とされている漢字の横にルビがふられており、それは、”越前”の「越」であり”ゑち”とふられている。そして、「万葉仮名一覧」を見れば「越」があるのである。で、何故に「を」となるのかと思い、漢和辞典を見れば、漢音のエツ・カツのほかに呉音のオチ、慣用としてのオツがあり、また、中国語の発音はyuèであり、また、謡の発声では「を」は”o”ではなく”wo”と発音するように矯正される。

このように大和言葉で”を”と発音されていた詞に、その当時の中国語の発音で近い漢字を「万葉仮名」として当てられていたものから、ひらがなとなり、更に時代が移り、アルファベット式のひらがな表記やピンイン表記が使われるようになると、発音も微妙に変化し、一目、それらが結びつかない・分からない、となってしまったのではないかと思われる。

3五2;1は「ま」で問題なく、2が「つ」になる。「データー」の字は、以下である。

どう見てもこれは「川」にしか見えないが、事実、「川」から、「つ」になっているのだが、漢和辞典を見ても、漢音呉音共に”セン”としか書かれていない。また「州」からの変化とも言われるようでもあるが、これも、同上”シュウ“”ス”であり、よく分からない。

3五3;これは、佐竹本の読みからいけば「ほ」になるのだが、前述、分らない。実は、左側の偏の部分は、どう見ても、「車」にしか見えない。

これが「車」の草書体であり、これに、上の「利」の草書体の旁「刂」を合わせた”漢字”に読めるのであるが、これが、通常の漢和辞典には見当たらない。そこで、図書館で全10巻超の「大漢和辞典」の車の部を調べて見たが、元々、「ホ」と発音される漢字がなく、当然、「車+刂」なる漢字はない。ちなみに「輔」は”輔弼”であるが、これは慣習であり、本来は”フ”が正音とされている。

この”輔”の草書体からの変化とも読んで読めないこともないのだが、”甫”が変化した、とは窮屈であり、他の漢字としては”軋”(小篆の字体)も考えられるが、発音が”ア”であり、読み下した時(「マツアクニ」)、”古文”としての意味をなすか、判然としない。

で、考えあぐねていた時に偶々、以下の句を見いだした。

コピーが薄くなり、見えにくいが、左は、佐竹本36歌仙絵の図録で最初に載せられている柿本人麻呂の歌仙絵の句だけを写したものであるが、

ほのぼのと 明石の浦の 朝霧に

島隠れゆく 舟をしぞ思ふ

と、翻訳され、右の句は、同じ人麻呂の句が、和漢朗詠集に載せられているものを写したものである。

句は同じであるが、使われている漢字は多少違う。ただ、ここではそれらの読解は別途、注目したのは、最初の字である。

これは、読み下しから、両方共に「ほ」である筈である。

そして、実は、この佐竹本図録の句を読み下して行くに当たって、最初の万葉仮名というか三十一文字が、この「ほ」であり、当然、読めるわけがなく、先の「データー」や「一覧」等のサイトを見つけることによって、なるほどと読み進めているものであり、この左の佐竹本の「ほ」は、同じ佐竹本の仲文の「ほ」と同一と読めるが、右の「和漢」の方の「ほ」は、明らかにこれと違う。

そして、「和漢」の「ほ」は、”車”の草書体の下部の縦棒の下からの左上のハネがないまま、旁の部分の”ヽ”に移っている、と見える。

従って、「和漢」の「ほ」の下の部分から左上のハネを、筆勢のまま動かして旁の部分に移れば、これは、3五3の字なる。3五3の字は「ほ」だ、と言うことになる、「ほ」と読み得る事になると考えられる。

佐竹及び和漢乃至上畳本の「ほ」の元の漢字がそれぞれ違うものか同じものかはよく分らないが、(車扁)「ほ」も「和漢」の「ほ」を中間乃至ミッシングリンクとして、「ほ」と読むことが一応可能と思われる。

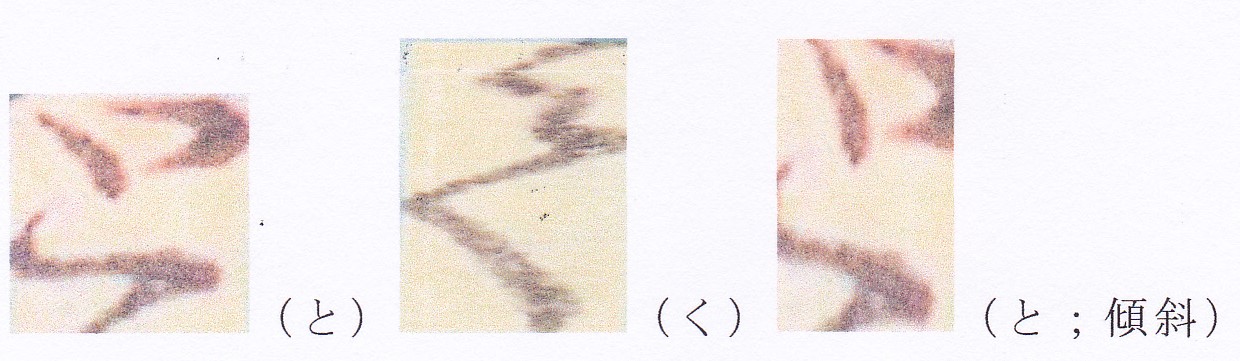

3五4;これも「と」と読むには読めるが、実は、筆勢によれば、難しい。

左の「と」と「く」であれば、容易に判別しうるが、右の左の「と」を傾斜させた「と」とでは、特に、流れの中で、「く」の上部や、「と」の”ヽ”の部分が、省力・かすれているときには、読み分けるのは難しく、それまでの文意からとなると思われる。

それで、実は、先の「ほ」を「軋」の字に読むとすればと言う所で「マツアクニ」、”待ち飽くに”と読んでいたのだが、「マツアクニ」が、古文として文法上成り立つかが分らない事もあり、「ほ」と読むのに苦労した次第でもあったわ訳である。

3五5;これも、字同様長々しく悩まされた字である。これは、詞から言えば「に」と読むべきものであるが、どう見ても「可」の縦棒を長く引っ張ったものにしか見えなかった。

実はこの詞の筆者は、後で述べる藤原為家なのだが、”為家”の事をネットで見ている内に、為家自身の歌が新三十六歌仙図としてあるのを見つけた。

この方が、為家前中納言で在らせられる様であるが、歌は、

当地のこ須(たちのこす)

木素ゑも(こずえも)

みえ須(みえず)

山桜

者那農(はなの)

あたり ;「農」「た」は確証無し

に

禾ヽ類(かかる)

しら雪

と、読まれ、左の真ん中に、一字だけ長々しく「に」と書いてある。

それで、「くずし字データー」から、以下の「に」を見つけることが出来た。

この「に」も長々しいが、上畳本や新三十六歌仙図ほどではない。

ただ、この3五5の「に」は、古文法上おかしいと言う事がない場合は、「かー可」と全体の句意からは読んだ方が良いかもしれないとの気は残る。

4七1~4;これらは「わ可よ能」と読めるであろう。

4七5;これは”川”の「つ」にも見えるが、通説の「以」の草書体から来た「い」と読める。但し、”門”の草書体も似た形であり、この”以”も同じような形であるから、これらは、文脈からよく注意がいるようである。

3七6;これは、佐竹本の「た」と非常に違い、どちらかと言うと、ひらがなの「た」の右部分だけを筆の流れで書いた感じであり、「こ」と間違えやすい。通説では漢字「太」が元になっているそうである。

「データー」の「た」の事例である。

4七7;これは「く」であるが、下の部分が流れる為に、最初は、やはり分りづらい。

通説では”久”が「く」の原漢字とされるようだが、上のように置いてみると、「く」の内へのひねりは、”句”の口部分を筆の勢いで書いていると思われ、口のした一棒に流れていく中で、「く」の払いになっている、とみた方が、”久”の外へのひねりより、「く」に近いと思うが、如何であろうか。

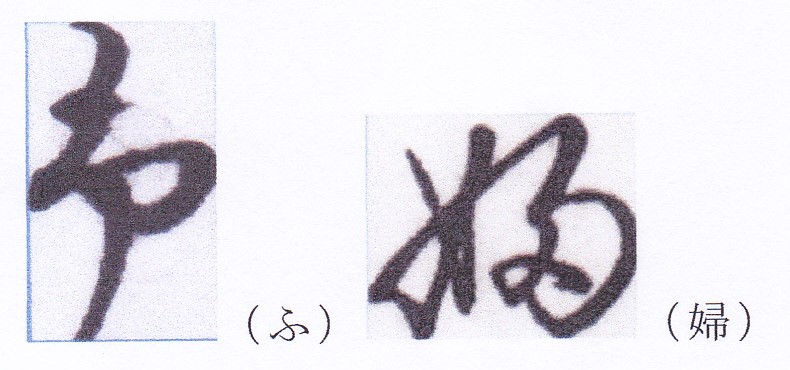

5七1;これも一見「ゆ」に見えてしまうのだが、「ふ」である。

右の”ふ”は「データー」のひらがなの「ふ」として載っているものであり、”婦”の草書体とほぼ同じ形をしている。通説では「ふ」は”不”が原漢字とされるが、左の「ふ」はループが三回であり、”不”の草書体の筆法とは明らかに違う。右の「ふ」の最初の”ヽ”が省略され、”婦”の右側下”巾”部分が”〆”でなく最後のループに流れた、と思うが、どうであろうか

5七2~4;「けぬへ」と読まれるであろう。

5七5;これは以下の様に「き」である。

左の「き」と同じであり、この「き」は、通説”幾”の走草書体そのままである。この「き」と似たような3番目の「き」もあり、これは、下の部分が異なっており、この「き」は右の”貴”から来ており、その草書体とこれまた同じである。ちなみに”貴”下部「貝」はこの様に流れており、それは前述「つ」の原漢字と思う”漬”の「貝」部分の流れと同一である。

5七6・7;これは「可那」と読める。

以上で、取敢えず、上畳本の読みが出来たので、書き下してみよう。

あ裏阿け能 月能火可り越 ま川ほとに

わ可よ能 いた句 婦けぬへ幾可那 (字 万葉かな)

それで、「翻訳」すれば、

有明の 月の光を 待つ程に

我が世のいたく 更けぬべきかな

となる。が、上述、佐竹本の「翻訳」と違わないか

それで、もう一度、佐竹本の「翻訳」を記述すると以下となる。

有明の 月の光を 待つ程に 我が世のいたく 更けにけるかな

最終句、中3文字が違う。

そこで、佐竹本を収録した図録には、歌の解釈文も掲載されているから、それを見ると

「有明の月が出るのを待っている間に、夜がたいそう更けてしまった事だ。ー 我が身の栄達を期待している間に、すっかり年老いてしまったことだ。」

と載っており、士大夫の悲哀ならぬ、平安下流貴族の悲嘆を謳ったものである。

で、「更けにける」で「年老いてしまった」と過去形乃至完了形となっているのだが、上畳本の「更けぬべき」だと「きっと年老いるに違いない」乃至「年老いてしまうはずだ」または「年老いて当然だ」等に解釈され、未だ、完了していない・未来形というか将来のことに受け取られると思うのだが

そこで、この「ぬへき」で、佐竹本のように解釈をしてみると

『有明の月が出るのを待っている間に、夜がたいそう更けてしまうに違いない事だー我が身の栄達を期待している間に、すっかり年老いてしまうはずだ』

となり、この解釈が違えば、これから書こうとすることは前提が間違っていることになり、無意味であるが、取敢えず、この解釈で可能として、以下、取り進めてみることにする。

そこで、これらの読みで間違いないか今一度、件の箇所を比較して確認してみることにする。

「けにける」「けぬべき」で、間違いなさそうである。

そもそも、「佐竹本の制作年代は鎌倉時代中期、13世紀と推定されている」(Wikipedia)のに対し、上畳本は、「公任撰三十六歌仙にもとづく歌仙絵中、最古の佐竹本につぐ古い遺品として著名であり、各歌仙が上畳の上に坐すところからこの名称がある」(文化遺産オンライン)との事から、佐竹本の方が古く、載せられている歌仙は同じ公任撰の36人であり、当然、短歌自体も同じ筈であるから、佐竹本の短歌の詞句が本来の仲文の短歌の詩句と考える事が出来る筈だ。

昨今、流行りの「もりかけ」流で言えば、上畳本の仲文の詩句は、改竄されている、と言う事になる。

それで、作者の仲文という人がどのような人かと見てみると、「藤原 仲文(923~992;69歳)藤原式家;右大臣藤原不比等の三男藤原宇合を祖とする家系。宇合が式部卿を兼ねたことから式家と称した。・・・ (仲文の8代前の)緒嗣(774~843)以後は式家が再び政治の中枢に立つ事は無くなった」(Wikipedia)とあり、詞の慨嘆の通り、正五位下という貴族ではあっても、門地から栄達は叶わなかった様である。(字、筆者)

一方、上畳本で「詞 伝藤原為家」とされている前掲新三十六歌仙図の 為家とはどのような人かと見てみると、無学の筆者は全然存じ上げ無かったが、大変なお方であり、「藤原為家(1198~1275;77歳)藤原北家御子左家;(北家は)右大臣藤原不比等の次男藤原房前を祖とする家系。藤原四家の一つ。藤原房前の邸宅が兄の藤原武智麻呂の邸宅よりも北に位置したことがこの名の由来。 弘仁元年(810年)の薬子の変で式家の勢力が衰えると、嵯峨天皇の信任を得た冬嗣が急速に台頭し他家を圧倒する・・・さらに、冬嗣が文徳天皇の・・・外祖父となり、北家嫡流が三代にわたって外戚の地位を保ち続けたことが、同家の優位を確固たるものにした。これが以後の、北家嫡流 = 藤氏長者 = 摂政関白、という図式を決定づける。」(Wikipedia)とあり、更に「御子左家(みこひだりけ);藤原北家嫡流藤原道長(966~1028;62歳)の六男・権大納言 藤原長家を祖とする藤原氏の系流。御子左は、醍醐天皇の第十六皇子で左大臣に上った兼明親王の通称「御子左大臣」(みこさだいじん、御子=皇子)に由来し、親王の邸宅・御子左第を伝領した長家が「御子左民部卿」と呼ばれたことから、彼以後その流れをこう呼ぶようになった。・・・平安時代末期から鎌倉時代前期にかけて著名な歌人である藤原俊成(1114~1204;90歳)・定家(1162~1241;79歳)父子が現れてから、歌道の家として確立された。以後、御子左家は長く歌壇に君臨した。」(Wikipedia)とあり、為家は、この祖父俊成・父定家と言う正しく由緒正しき出自の方であった。

が、「若い頃は蹴鞠に熱中(蹴鞠の家としても知られ、その流れは御子左流と呼ばれた)し、その縁で同好の順徳天皇に目を掛けられるようになった」(Wikipedia)そうであるが、「父定家は為家をいさめて、『そのように衣服や夜具を取り巻き、火を明るく灯し、酒や食事・果物等を食い散らかしている様では良い歌は生まれない。亡父卿(俊成)が歌を作られた様子こそ誠に秀逸な歌も生まれて当然だと思われる。深夜、細くあるかないかの灯火に向かい、煤けた直衣をさっと掛けて古い烏帽子を耳まで引き入れ、脇息に寄りかかって桐火桶をいだき声忍びやかに詠吟され、夜が更け人が寝静まるにつれ少し首を傾け夜毎泣かれていたという。誠に思慮深く打ち込まれる姿は伝え聞くだけでもその情緒に心が動かされ涙が出るのをおさえ難い」と言った。』(心敬『ささめごと』)」と、かなり説教をされるような暮らしぶりであった様であり、「承久3年(1221年)の承久の乱の戦後処理で順徳院が佐渡に配流されると、その供奉者の一人として院から同行を希望された為家は掌を返すようにこれを辞退している」(Wikipedia)と、今で言えば、相当な政治的感覚も持っていたようだ。

それで、「鎌倉方と親しかった養父・西園寺公経が(宮中の)実権を握ったが、このことが為家に廟堂における順調な昇進をもたらした。嘉禄2年(1226年)に参議として公卿に列すると、嘉禎2年(1236年)に権中納言、仁治2年(1241年)には、(祖父俊成正三位・皇太后宮大夫)父定家(正二位、権中納言)を越える権大納言(正二位)にまで昇った。為家は後嵯峨院歌壇の中心的な歌人としても活躍。」(Wikipedia)と、父定家の叱責が”身にしみて”いたのか、その才能を存分に発揮し、文字通り”栄達”、立身出世を果たしている。

所で、「ほ」の字の読解に「和漢朗詠集」の柿本人麻呂の句の筆跡がミッシングリンクの役割を果たしてくれた旨を記述していたが、この「和漢」の筆者が、三蹟の一人である藤原行成であり、「この行成から世尊寺流を学び、(それに同じ三蹟の一人である)小野道風などの和様で優雅な書風に雄渾さを加えた法性寺流を開祖したのが藤原忠通(は、法性寺関白とも呼ばれた)」(Wikipedia)であり、《「祖父俊成・父定家の書法も、その法性寺流という流派」、だそうだ。そして、「俊成の書は道風や行成と比較するとやわらかさに欠けてすこし角のある字ですが、それでも風雅な文字」だが、「定家の書は・・・後世に『悪筆』と評されるほどの文字でした。・・・パッと見ただけでも「定家だ!」とわかるくらいです。一字一字が横に長く、何よりあまり連綿で文字をつながないことが特徴的です。・・・(しかし)悪筆といわれる定家の筆跡は、室町の茶人や江戸時代の社会では「定家様(ていかよう)」「定家流」と呼ばれて大流行します。・・・(そして、今では)定家の書体、便利に使えるフォントになっている」そうである。一方、為家自体については「書体はどちらかというと俊成に似ている感じがあり・・・定家とは違い、細く繊細な筆。太い筆跡のものもありますが、文字が縦長で、正方形に近い定家とはやはり似ていません。」と、これは、不断の生活態度や作歌の仕方とは違い、父定家の叱責がなくとも祖父俊成の如くであったようである。》《内「」;ものがたりする平安》(字 筆者)

従って、為家は能筆家でもあった訳であり、「上畳本」が伝 詞為家とされているのも不思議ではないことになる。

しかし、為家は、「『宝治百首』に参加し、建長3年(1251年)には『続後撰和歌集』を単独で撰進している 。文永2年(1265年)には後嵯峨院から再び勅撰集の撰進を下名されたが、3年後院は何を思ったのか反御子左流の急先鋒と目されていた九条基家・衣笠家良・六条行家・真観(葉室光俊)の4名を新たに撰者に加えたため撰進作業は大混乱をきたし、憤懣やるかたない為家は匙を投げて以後は専ら嫡男・為氏にその仕事を任せてしまった。こうしてできた『続古今和歌集』は歌風の調和が取れず、多種多様にして統一性を欠く歌集となってしまった。」と、ある。(Wikipedia)

この様に為家の生涯をザッーと見てくると、門地・才能抜群ながら、人と柄はやや狷介難解複雑で、特に上司とすれば仕えづらい感がする。

これには、仲文と違い栄達・栄誉を一身に浴びた為家ではあっても、為家なりの種々の煩悶があったことは容易に想像が付く。

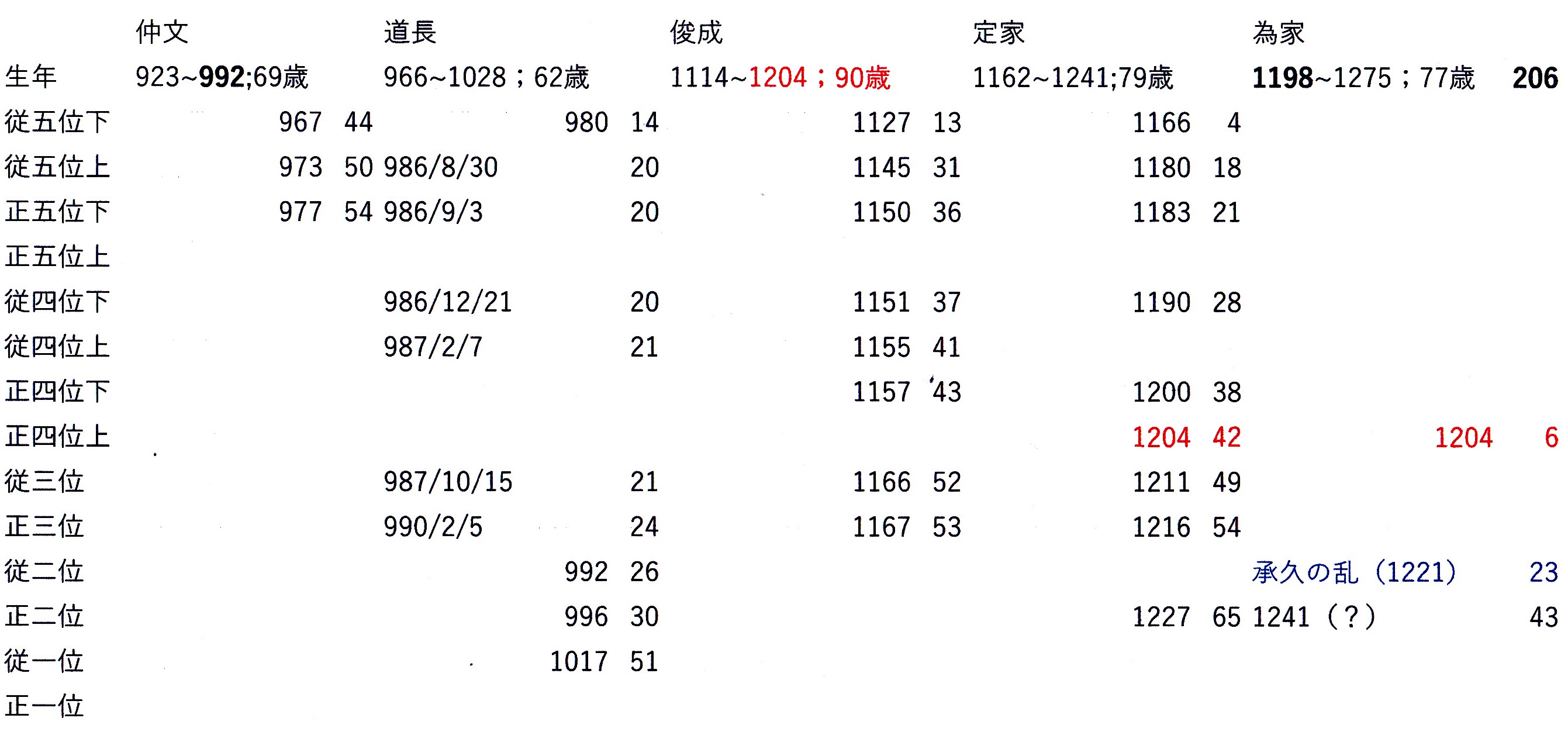

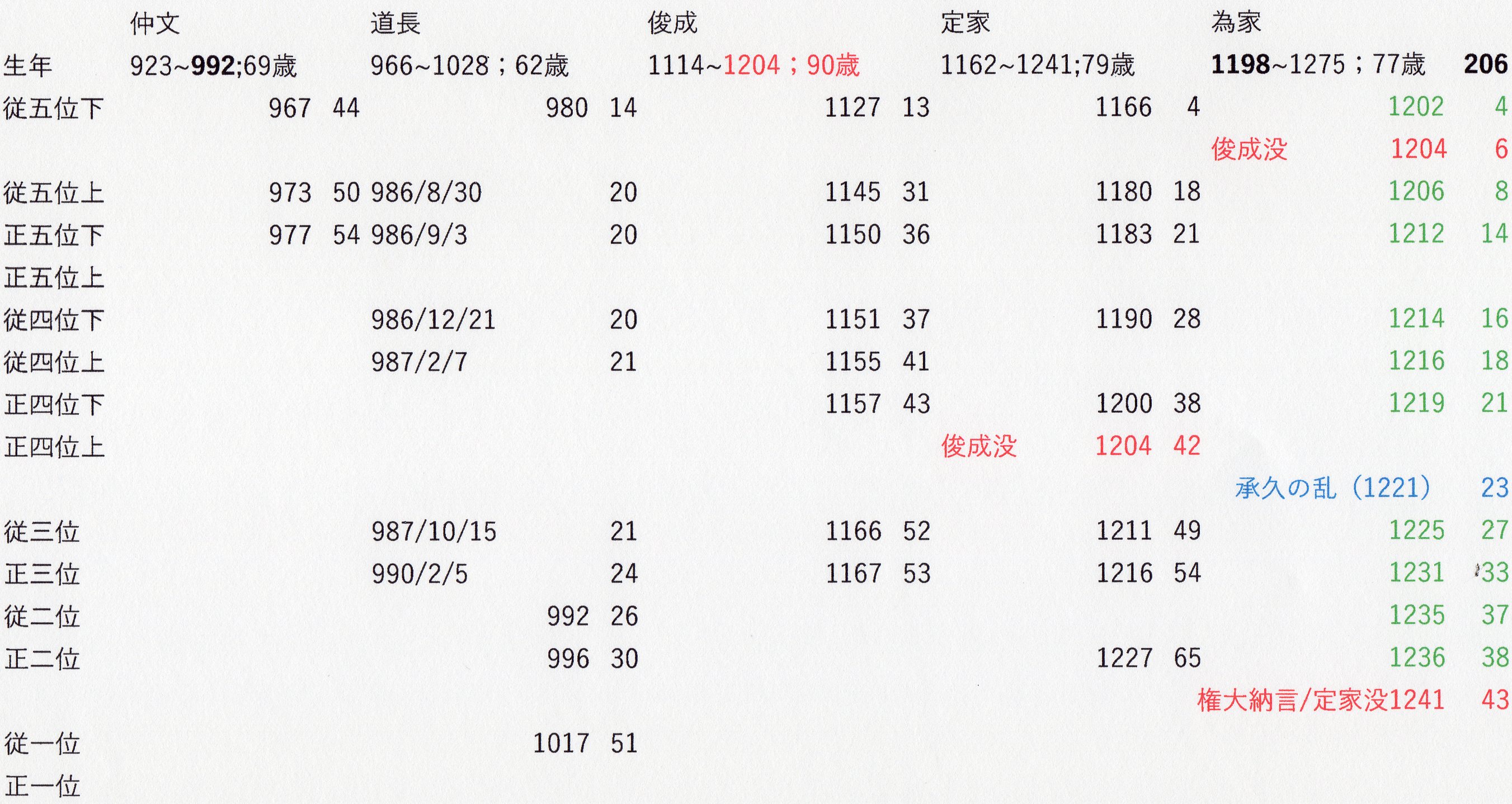

そこで、位階昇叙がどのような具合に進んで行ったかを見てみようと、wikipediaから以下の表を作ってみた。

一目瞭然、仲文の昇叙の年でさえ、Wikipwdiaには載っているのに、為家は、先の権大納言・正二位になった年ですら明確には記載されていないのである。

これを持って、為家の歴史における扱いが低いという事ではないのかもしれないが、何等かの事は暗示されるのではなかろうか

所で、位階は従五位下からしか乗せていない。これは、所謂殿上人は五位からであり、昇殿を赦され”貴族”とされるのは五位からだと言う事からであるが、この従五位下に仲文が到達したのが、44歳の時である。これに反し、道長・俊成は13、4歳、定家に至っては4歳である。為家は上述分らないが、多分、14歳位までになっているであろう。同じ藤原性でも、一門一流が違うと、これだけ宮廷での扱いが違うとは、驚きである。

当然、仲文の最終位階は正五位下止りであり、しかも、これに10年を要している。この後、没迄15年在るわけだが、最後は散位ー無官で終っている。

これに対し、かの道長は、本来、仕事がやっと出来る様になると思われる20歳で従五位上に進むが、その年の僅か4ヶ月間で従四位の下まで進み、その後僅か、10ヶ月で従三位になっている。21歳である。その後も、順調に進み、仲文の10年とは違い、30歳で正二位になり、さすがに、それからは20年かけて、51歳の1017年に従一位となり、翌’18年に、件の「この世をば 我が世とぞ思う 望月の 欠けたる事も なしと思えば」と”慨嘆”しているのである。

一方、俊成は、(おそらく元服と同時に)13歳で従五位下に叙せられているもの「鳥羽院近臣であった義兄の藤原顕頼の後見を得て国司を歴任するも位階は停滞。・・・1140・41年自らの不遇への悲嘆、出家への迷いなどを「述懐百首」に詠い上げる・・・崇徳天皇の歌壇の一員となり、・・・知遇を得る一方、美福門院加賀と再婚し、美福門院の御給で昇叙を果す」とあり、1145年31歳で、やっと、従五位の上へ昇叙される。苦労しているのである。以降、約10年単位で、従四位・従三位となり、53歳で正三位となり、それから、約40年の今でも長生きと言える90歳で生涯を終えている。

ここで、やや遠回りとなっていくのだが、「俊成の90歳の祝いの歌会の様子を、息子で新古今和歌集編者の定家と、その息子の為家が記録した自筆原本が4日、東京都内で確認された。・・・定家・為家父子の肉筆が並ぶのは極めて珍しいといい、・・・20首以上の歌を、歌人で能筆家としても知られる為家が記し・・・末尾には定家が、参加者の名前と「若草」「納涼」「紅葉」「雪」などの歌題を加筆している。・・・歌会の時に為家は5歳で、成人した後、定家が没する1241年までに、俊成の栄誉を伝えようとしたとみられる。」と、毎日新聞が2015年03月05日に報じている。

俊成が没したのも同じ90歳であるから、卒寿の祝いをして貰ってから死んだと言う点では極めて幸せな人生だったのだと思うが、その年は、上表1204年となり、この年、為家は記事の通り5乃至6歳となり、定家は42歳となる。位階は正四位下であるがおよそ10年で正三位、更に10年、65歳で正二位となっている。前3者に比し、遅くまで昇叙している事になるが、それから14年傘寿に近い79歳で没している。また、その息子の為家が没したのが、77歳だから、やはり3代の中で、俊成が一番長生きしていることになる。

この俊成が長生きした事については、逸話がある.

能に「忠度」という、二番目物乃ち修羅物であるが、所謂公達物ともいって、品位と優雅さを旨としなければならない一番がある。この「忠度」は、平清盛の異母弟で、正四位下・薩摩守平忠度(1144~1184;40歳)であり、文武両道に優れ、藤原俊成に師事した。

能は、ワキ「是ハ俊成の御内尓在りし者尓て候。偖も俊成亡く奈り給ひて後。かようの姿と奈りて候。・・・西国行脚を志し候。」と旅の僧が、須磨の浦に立ち寄ると、シテ老翁(忠度、霊)が「・・・一木の桜の候。これハある人の亡き跡のしるし乃木、なり。・・・手向けを奈して帰らん~」としている所に行き合い、しばし、問答の後、ワキ「如何尓尉殿。はや日の暮れて候へば一夜乃宿を御かし候へ」シテ「・・・此花の陰ほどのお宿の候べきか」ワキ「・・・さりながら。誰をあるじと定べき」シテ「行き暮れて木の下陰を宿とせば。花や今宵のあるじ奈らましと。詠めし人も此苔の下痛ハしや。・・・お僧達ハ奈ど逆縁奈りとも弔ひ給ハぬ。・・・」ワキ「・・・あるじ奈らましと詠めし人ハ薩摩の守」シテ「忠度・・・」ワキ「・・・さしもさばかり俊成の」シテ「和歌の友・・・」と語り合い、シテ「・・・かく弔ひの聲聞きて佛果を得んぞ嬉しき」・・・・地「・・・夢の告げをも待ち給へ・・・」と中入りになります。

間狂言の後、ワキ「まづ~都尓かへりつゝ。定家尓此事申さんと・・・」後シテ(忠度)「・・・千載集の。歌の品尓は入りたれども。勅勘の見乃悲しさハ。詠み人知らずと書かれし事。・・・それを撰じ給ひし。俊成さへ空しく奈り給う。御見ハみうちにありし人なれば。今の定家君尓申し。然るべくハ作者をつけてたび給へと。夢物語・・・」に申す内に、地「そもゝ後白河の院乃御𡧃に。千載集を撰ハる。五条の三位俊成の卿。うけたまハって是を撰ず。年は壽永乃秋の頃。都を出でし時なれば。さもいそがハしかりし身の。~・・・狐川より引きかへし。俊成の家尓行き歌の望みを嘆きしに。望み足りぬれば』と、謡って行きます。

この時に忠度が俊成に預けた歌集から、

さざなみや 志賀の都は 荒れにしを 昔ながらの 山桜かな( 千載集六十六)

の一首が載せられ、また、「定家が撰した『新勅撰和歌集』以後は晴れて「薩摩守忠度」として掲載され」る様になったと言うことである。

能の方は、この後、修羅物らしく、忠度が岡部の六弥太に打たれる所をダイナミックに謡上げ、地「痛ハしや・・・いかさまこれハ公達の・・・御名ゆかしき所に。箙を見れば・・・短冊を付けられたり。見れば旅宿の題をすゑ。行き暮れて」・・・・地「木陰を旅の宿とせば。花こそあるじ奈りけれ。」と幽玄の内に謡終ります。(宝生流謡本「忠度)

この能の哀切たる情景も、『平家物語』巻七「忠度都落」では、忠度は「私の歌を一首でも入れて下さるとあの世においても嬉しいと思えば、遠いあの世からお守りする者になりましょう」と言い、これに応じて、「俊成は忠度の歌を「詠み人知らず」として一首のみ『千載集』に載せた。その加護があったのか、既に70近かった俊成は更に20年余り生きた。」とドライに記されている(Wikipedeia)、様です。

と、言うことで、俊成の長生きの理由が忠度の加護であったか否かは分りませんが、こう長々しく、述べてきたのは、能が短歌や茶道と並ぶ日本的美意識の象徴であることは論を待たないと思いますが、能の”幽玄”や茶道の”わびさび”の由来(の少なくとも一端)は、俊成の歌風にある、とWikpediaにあったからです。

「歌合の判詞の中で用いた「幽玄」「艶」は、歌道から能楽・茶道をはじめとする日本の芸能に影響を与え、中世を代表する美的理念となった」

と、あります。

で、その俊成の歌風を伺う逸話として「俊恵が「御詠の中ではどれを優れた歌と思いますか」と俊成に尋ねたところ、俊成は「夕されば野辺の秋風身にしみて鶉鳴くなり深草の里 」を挙げた。・・・俊恵はこの話を弟子の鴨長明に聞かせた後、「夕さればの歌は『身にしみて』という第三句がとても残念だ。景色・雰囲気をさらりと言い流して、ただ暗に身にしみたであろうと思わせてこそ奥ゆかしく優美なのに」と内々に批判した。(鴨長明『無名抄』「俊成自讃歌事」)」とある。

で、更に、これに対してと言うか、これに関してと言うか、「俊成は夕さればの歌について、晩年(85歳頃)、「特筆すべき歌ではありません。ただ『伊勢物語』で深草の里の女が「鶉となりて」と言った事を初めて踏まえて詠んだのを、崇徳院からの叡感にあずかったばかりに記憶していただけです」と述べている。(『慈鎮和尚自歌合』[14]) 」と言うことである。

で、その伊勢物語第百二十三段は、

むかし、男ありけり。深草に住みける女を、やうやう飽き方にや思ひけむ、かかる歌をよみけり。

年を経て 住み来し里を いでていなば いとど深草 野とやなりなむ

女、返し、

野とならば 鶉となりて 鳴きをらむ 狩にだにやは 君は来ざらむ

とよめりけるにめでて、行かむと思ふ心なくなりにけり。(趣味の漢詩と日本文学)

とあり、ここでは、返しの歌を、

もしも草が深い野となったら、私は鶉となって鳴いておりましょう。そうしたらせめて狩にだけでも、あなたは来てくださらないでしょうか、いいえ、きっときてくださるでしょう

と、現代文に訳されている。

確かに、この通りに文法的には訳されるのだと思われるが、この移し方では”ゆかし”過ぎて、女の思いの激しさが伝わらない・男が受け止めた女の思いが伝わらないのでは、と感じられる。

貴方が出て行ったら、私は死にます。そうしたら、この住まいも朽ち果て、辺り一帯は、貴方の言う通り、草深い野となるでしょう。でも、私の貴方への思いは鶉の鳴き声となって、この野原に狩りに来る貴方に啼きかけます。貴方は、野原となったここには、きっと、狩りの為には来て、鶉を狩るでしょうから、その鶉の最後の鳴き声ー私の思いを、きっと、聞くことになるでしょう。

古文法的には、間違っているかもしれないが、3句目「鳴きをらむ」は、確かに「鳴いておりましょう」であるが、だから、「きっときてくださる」貴方に、啼きかけたい・語りかけたい、たとえ、それで、鶉となった私の居所が分り、また再び、私を貴方は”狩ったー殺した”としても、という風に、句意の中では働いていないのであろうか

枯れ枝に 烏のとまりけり 秋の暮れ

”暗に”ではなく、まんまである。-2句目は、「烏とまれり」と七言にすべきか、また、季語が二つあるのでは等、色々あろう。でも、芭蕉が詠んだ、芭蕉の人生の中で、生き様の中で、この様に「初めて」、誰もこの様には詠んでいない中で、詠んだ、と言う事だと思う。

で、「夕されば・・・」の句に戻ると、「伊勢物語を初めて踏まえて詠んだ」と言うことを前提とすれば、

身にしみて 鶉鳴くなり 深草の里

立派な俳句になってはいなであろうかーちなみに鶉は三秋の季語とある。

一方、

夕されば 野辺の秋風 身にしみて

これも、最後の「て」がやや難点かもしれないが、俳句として十分だと思うー”夕されば”が、何とも見た目にも、語感にも、余情的にも美しいと感じるが

結局、3句目は、前の句にも後の句にも懸かって行くのだと思う。

伊勢物語を踏まえた歌と思わなければ、勢い、1句目からの流れで「身にしみる」を読み、そうすると、”まんま”になってしまうが、伊勢物語の女の思いの激しさを知っていて、詠めば、「鶉鳴くなり」に比重が移って行き、”暗に”女の思いの深さが思いやられ、寂しき野原が、思い深く感じられた、という風になるのではなかろうか

上の様に、二つの俳句に分割しても、前者のほうが、感慨深いのではなかろうかと思うのだが

何しろ、定家が俊成は、「深夜、細くあるかないかの灯火に向かい、煤けた直衣をさっと掛けて古い烏帽子を耳まで引き入れ、脇息に寄りかかって桐火桶をいだき声忍びやかに詠吟され、夜が更け人が寝静まるにつれ少し首を傾け夜毎泣かれていたという。」のであるから

「崇徳院からの叡感にあずかったばかりに記憶していただけ」と、苦吟の程を、院に感じとって頂いた嬉しさの余りに、”深く”記憶に残っていたのではなかろうか

で、俊成の歌風は、「「たかくすみたるを先として艶なるさまもあり」、「やさしく艶に心も深くあはれなる所もありき」と評されたように格調高く深みのある余情美を特徴とし、古歌や物語の情景・心情を歌に映し奥行きの深い情趣を表現する本歌取や本説取(物語取)などの技法を確立した。」(Wikipedeia)と、ある。

「夕されば~」の句は、この本歌取乃至本説取の中でも、俊成自身が秀句と自認していた句、と言う事であろうかと思う。

と、ここで、かなり遠回りしたが、為家の事に戻ると、上表、俊成の卒寿祝・没年の年1204年に、為家は5・6歳であり、定家に倣えば、既に従五位下に叙されていた可能性もあるが、父定家の没年1241年に、奇しくも権大納言に推されており、この時に正二位に叙された・いた、かは、判然としないが、文字通り、栄達を遂げた事には間違いない。齢43歳である。

是は、道長の正二位となった30歳には及ばないが、父定家の65歳よりは遙かに若い。

しかし、先の「掌を返」した順徳院は、流布先の佐渡で在島21年の後、この翌年、1242年に崩御している。院の願を受け同行していたら、この栄達はあり得ず、当時の位階のままで生涯を終えていたのではないかー承久の乱1221年の時は、23歳であったから、父定家に倣えば、正五位下であった事になる。

これから20年の間に、為家は位階・官位を駆け上って言ったわけであるが、栄達は果たしたと言え、道長が「この世をば、我が世」と思える様な”実権””権力”は伴っていたのか

先述、佐竹本は13世紀半ばに編まれ、上畳本はそれに次いで古いとされており、為家の没年は1275年であるから、伝の通り仲文の詞が為家の筆になる物とすれば、それまでには編まれていた事になる。

それで、先述、俊成卒寿の祝いの歌々を、定家没年の年、即権大納言になるまでに、為家が俊成の栄誉を伝えようと筆にしたように、仲文の詞を上畳本に筆した、として試よう。

この場合、承久の乱・1221年前は、13世紀半ばではなく、為家自身も年も若く、蹴鞠に熱中していた訳であり、、やはり、承久の乱以降、権大納言なるまでと言う事になると思われる。

そうすると、道長の時、絶世であった貴族政治は、既に1192年の良い国の年に鎌倉幕府という武家政治に移り変わっていた訳であり、後鳥羽院という忠度同様文武両道の天皇を持ってした承久の乱「日本史上初の朝廷と武家政権の間で起きた武力による争い」も敗北、以降、「鎌倉幕府は、朝廷の権力を制限し、京都に朝廷を監視する六波羅探題を置き、皇位継承等にも影響力を持つようになるなど、幕府主導の政治体制を固め」、武家政治が確固たるものになっていく。

まさに、そのような時代に為家は位階を上げていく訳である。

そして、そのような時代背景を踏まえ、仲文の詞を為家が筆したと思いつつ、先の為家筆仲文の詞を見ると、

有明の 月の光を 待つ程に 我が世のいたく 更けぬべきかな

『有明の月が出るのを待っている間に、夜がたいそう更けてしまうに違いない事だー我が身の栄達を期待している間に、すっかり年老いてしまうはずだ』

「にける」の過去形ではない、「ぬべき」の未来形というか将来の事というか必然・当然等の意味合いがすっかり符合する。

とすれば、これは、仲文の歌の本歌取、ではないのか

上畳本は、36歌仙絵であるが、為家は、一見、仲文の詞を筆にしたことにして、我が詞を筆にしていた!のではと考えられる。

為家は、43歳と言う若さで官位・位階の栄達は遂げているから、自身、我が身の栄達自体にはそう年数は要しないと思っていた、かは判然とはしないが、そう考え得るとすれば、

「更けぬべき」

ものは、自分の年ではなく、その時代背景である、武家政治の確固化に対する貴族政治の衰退、と思い及ぶ。

是は、また、

「我が世」

も、為家自身のみならず、「この世をば 我が世」と思う、「この世」即ち「貴族政治の世」をも含むと考えることが出来る。

この様に、(勝手に)解釈をしていけば、上句の解釈は、

「我が身の位階官位が上がって行く間に、貴族政治そのものは、すっかり武家政治が確固たるものになって、きっと衰退してしまっていくのであろうな!」

⇒「宮廷政治の中で、位階官位が上がって行っても、それが、この世で何になるー道長公の様にとても「望月の欠けぬ」と言う思いにはなれない」

⇒「いっそ、なまじの政治的感覚など働かせずに、順徳院の願に応じ、佐渡にお供し、心静かに蹴鞠や歌・書道の道に励んでいた方が、心豊かな生き方が出来ていたのかも知れない、そう思ってみても致し方事ではあるが」

と、言う深い慨嘆の歌になるが

さすがに、解釈の域を超えた夢想の領域に入っているとは思うが、少なくとも、仲文の詞を借りた・本歌取した為家自身の句と解せば、「にける」が「ぬへき」」に変っている理由・心が読み解けるものと思われる。

所で、どうにも3五5の「に」が引っかかるのである。

余りにも長々しく、為家の思いの懸かった字であるのに間違いないが、為家自身の新36歌仙の詞の字に比べてもかなり長いと思われ、「データー」の「に」と比べれば、相当長く、新36歌仙の字を見つけられなかったら、どうしても「可」と読んでしまっていた。

それで、ここで、いっそ、「可ーか」と読んで見たらどうなるか

有明の 月の光を 待つ程か 我が世のいたく 更けぬべきかな

『有明の月が出るのを待つほどの事があろうか、いやない。夜がたいそう更けてしまうに違いない事だー我が身の栄達を期待する程の事があろうか、いやない。すっかり年老いてしまうはずだ』

⇒「我が身の栄達を期待する程の事があろうか、いやない。すっかり、貴族の世の中は、廃れてしまっている筈だ」

という具合になるとすれば、一応、意は通る気もする。

しかし、こう慨嘆しつつ、為家は、相当な早さで、位階官位を上げていって、若くして権大納言・正二位になっているのだ。

何かしっくりこない。そこで、今まで、権大納言になる前の筆と試しに考えていたのを、なった後、即ち1241年以降死ぬまでの1275年の間に、筆したと考えて見たらどうなるであろう

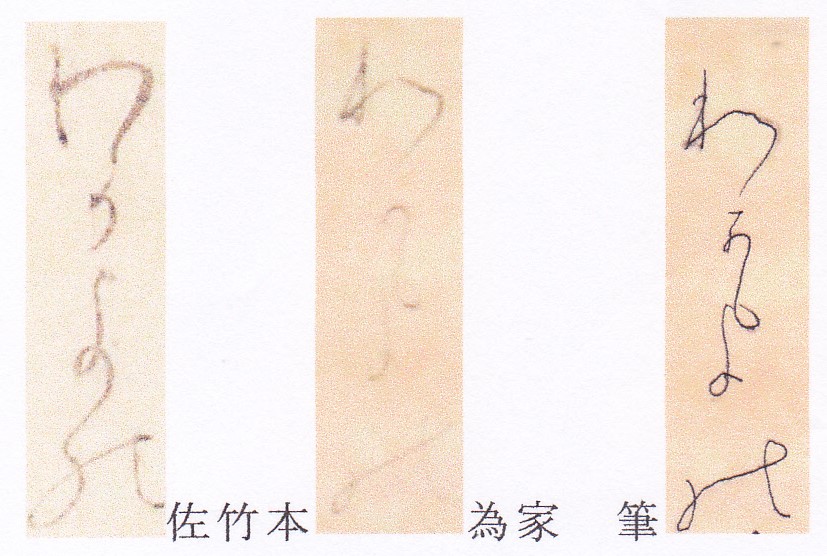

上は、4七1~4の「我が世の」の語句を、佐竹本と為家の筆での物を、拡大して比較したものである。

一見、佐竹本の「わ」は、現在の「わ」と同じで「わ」と読めるが、為家の字は、右の拙筆での重ねの際に、「わ」と意識はししつつ重ねた物の、微妙に輪の右上部分が波打っていたのである。

真ん中の、為家の字のコピーでもそれが、分るかと思う。

で、「わ」と佐竹本に倣って読んでいたのだが、為家が、栄達なった後に、上畳本に筆したと考える場合に、上述の解釈のように、「待つ程か」と読むはずはない。

合せて、本歌取していると考えると、「我が世」ではなく、仲文の「那が世」と考えれば、平仄が合ってくるし、上の為家の「わ」に当たる字は、通常の「わ」に比べれば輪の部分が膨らんではいるが、句意上、字の波打ちも考えれば、「那ーな」とも読みうると考える。

この様に考えて、詞を解釈すれば、

有明の 月の光を 待つ程か 那が世のいたく 更けぬべきかな

『有明の月が出るのを待つほどの事があろうか、いやない。夜がたいそう更けてしまうに違いない事だーあなたが身の栄達を期待する程の事があろうか、いやない。すっかり年老いてしまうはずだ』

那は汝につながるから、一応、こう解釈され、「かーなーぬべき」と、本歌取した意の平仄が取れる筈だ。

⇒「(仲文程度の門地で)栄達を期待する程の事があろうか、いやない。(あなたの位階が進んでもたいしたことはないが、進んだとしても)すっかり年老いてしまう、しまっている筈だ』

と、こう解釈されるが、それにしても、先程の慨嘆とは違う、本歌取りと言うより、随分、皮肉な句になってしまっており、こんなことを後世に残したのかなと、解釈・解読違いに思える。

しかし、そうでもないかも知れないのである。

上は、佐竹本並上畳本の、所謂略伝部分を拡大したものであるが、前記、佐竹本では、

従五位上行常陸介藤原公葛二男天暦 御時人也

と、なっているのだが、為家が筆したとされる上畳本では

従五位上行常陸人藤原公葛二男天 暦御時人也

となっているのである。

漢字の草書体の違いは別途、他の字は、佐竹本と同じ漢字であるのに、上から8番目の漢字は、見たら、「介」と「人」で、間違いなかろう。

去年、NHKの”ブラ、タモリ”でやっていたが、古来、常陸国は東北の蝦夷の抑えとして重要な地域であり、「上総国・上野国とともに親王が国司を務める親王任国であり、国府の実質的長官は常陸介であった」と言うことである。

従って、一般には重要な役職であったろう故、仲文の紹介として、その父が「常陸の介」にあったと佐竹本には書かれていた筈なのに、為家は、そこを、明らかに「常陸の人」としてしまっているのだ。

「人」が、為家の時代において如何なる意味合いを有していたかは知らないが、明らかに重要な官職としての「介」は、為家の「権大納言」に対しては、唯の「人」としか思えなかった、と言うことであろうかと思われる。

位が違うのである。同じ貴族として扱っていないのである。門地が違う、格が違うのである。

しかし、時代も違うのである。

仲文が死んでから、為家が生まれるまでには、206年・2世紀たっているのである。

仲文・道長の貴族絶世の世から、為家が死ぬ1275年の1年前1274年は元寇・文永の役の年、武家の時代なのである。

この様な時代の違いが、仲文の詞を為家が書くために筆を手にした時に、権大納言・正二位に擬せられた後、間もなかったのか、蒙古襲来に怯えていた晩年に近かったのか、は分らないが、

正五位下行伊賀守藤原朝臣仲文 従五位上行常陸介藤原公葛二男天暦 御時人也 有明の 月の光を 待つ程に 我が世のいたく 更けにけるかな

と言う句を見た時に

『言わば、貴族の端くれの”介”の二男が、何と尊大な歌をのこしているのか 自分は門地も、祖父・父も、比較にならぬ身であり、達した位階官位も当代随右翼であり、のみならず歌の道・書の道・更には蹴鞠の技においても、決して引けは取ってはいないぞ・・』

と、思えば、知らず知らずに

正五位下行伊賀守藤原朝臣仲文 従五位上行常陸人藤原公葛二男天暦 御時人也 有明の 月の光を 待つ程

と、書き進むほどに、「に」の字に出会い、

『しかし、さはさることながら、時代が時代であれば、吾は、道長公にも匹敵するのに、実権はすっかり武家に乗っ取られ、政治的には、高々”介”の父や、”伊賀守”程の働きも出来ない。権大納言の地位も成り下がってしまって居る事よなあ・・・』

と、我が身の、貴族の有様に思いをいたしていると、これまた、知らず知らずに、「に」の字は、「可」と変えるべきか否か決しかねる内に、長々しき字となり、後世「可」と読まれても仕方の無い字となり、更に、「汝が世」と書き変えるつもりであった「わ」も、やはり、自分の事と、改めて思い至り、筆は迷い、「わ」とも「那」ともつかぬ字となり、

正五位下行伊賀守藤原朝臣仲文 従五位上行常陸人藤原公葛二男天暦 御時人也 有明の 月の光を 待つ程か 那が世のいたく 更けぬべきかな

となっていると思えば、先の解釈のおける皮肉さは消え去り、むしろ、栄達栄誉を一身に集めた身の、時代の違いの故の不遇さを、仲文の詞を本歌取して、嘆いている慨嘆の歌とも受け取ることが出来るのではないか

いずれにしろ、この様に、「人ーかーなーぬべき」と字を変えて本歌取した歌なのであるのか、「人ーぬべき」だけ変えて、”分かり安い”様に本歌取した、かは判然としないが、時代を超えて、仲文と共感しつつ、為家が筆を奮った事だけは間違いの無い事ではなかろうか

更に、この様に為家卿の心情を思いやれば、上の新三六歌仙図絵の絵姿は、颯爽堂々たる前中納言のお姿ではあり、

断ち残す 梢も見えず 山桜 花の辺りに かかる白雪

の句も、冬枯れた桜の木々にかかる白雪の何とも言えぬ美しい情景を詠じたものではあろうが、

左近の桜ならぬ”山桜”であり、「身は独り権大納言・正二位という祖父・父も並ばぬ迄に栄達したものの、武家隆盛の世、貴族の世の栄華は望むべくもなく、父定家に諭された、祖父俊成の様に、”煤けた直衣をさっと掛けて古い烏帽子を耳まで引き入れ”、時折、白頭をかきつつ、”声忍びやかに詠吟”苦吟されている」

卿のお姿が、想い起こされのではある。

(了)

追記;上述書き終えた所で、また、Netsurfしていると、「やまとうた表紙 千人万首 」と言うページに出会、それに、為家卿の昇叙の年が載っていたので、先の表に書き入れてみた。

やはり、為家は、俊成・定家の直系に当たることから、定家同様、4歳で従五位下に叙爵されているが、驚くべきはその後の昇叙スピードであり、21歳で正四位下までは、かの道長より早いのである。さすがにその後は、道長よりスピードは鈍るが、それでも、38歳1236年には、父と同様最終位階である正二位になっている。父定家は65歳である。それから、5年父を上回る官位である権大納言となるが、その1241年に父定家が亡くなり服喪し、その後”復任せず”とあるから、もし、定家がなくなっていなかったら、もう少し長く”権”の職を務め、その上の位階官位も望み得たのではとも考えられないであろうか

このブログには、春夏秋冬の為家の歌が載せられており、その中に以下の歌があった。

よしさらば 散るまでは見じ 山ざくら 花のさかりを 面影にして(続古今125)

で、通釈は、

ええいままよ、散るまで山桜を見ることはしまい。この花盛りを目に焼き付けておいて、いつまでも俤のうちに賞美しよう。

とあり、「このように線の太い、率直な抒情性も歌人為家の一面」とあるが、この歌を詠んだのが、1261年、為家63歳の時である。まあ若いと言えば若いが、今でも、高齢者一歩手前である。

若き頃、順徳院に”掌を返す”気性の強さと言うか、蹴鞠で、最後のシュート(があるかどうか知らないが、それ)を相手にたたき込む気合いの激しさが、まだまだ、卿の心に、彷彿として残っているのが、まざまざと感じられないだろうか

とすれば、

よし、判った。花の盛りの艶やかさは充分この眼で見、心の裡に焼き付けた。姥桜の姿など見たくもない。すっかり梢の花も落ち、冬枯れしたその姿に白雪を纏、美しい媼姿になったら、また、愛でに舞い戻ろう。それまでは、さらばだ。

と、読み下したい。

そして、まさしく、この様なときに、仲文の詞を上畳本に筆されたとしたら、「人」ー「ぬへき」と、お気持ちが”線太く”、しかし、「か~に」ー「な~わ」は、”率直かつ抒情”を持って、長々と波打ちつつ、筆された、と益々思えるのである。

所で、新36歌仙図に乗っている卿の「たちのこす~」の歌は、新勅撰和歌集に採られていたとの事であり、この和歌集は、父の定家が、「1235年に完成し、後堀河天皇に奏上」したとあるので、当然、この年までに歌は作られていたわけである。とすれば、1235年に為家は、従二位に昇叙されており、37歳の年である。先に、「颯爽堂々たる前中納言のお姿」ではありと、図の絵姿について書いていたが、それもその筈である、お若いのである。

とすれば、了の前に書いていた、この歌の解釈も、文字通り、句のままに、

「梢を断ちて留める艶やかさもない迄に、すっかり冬枯れした山桜の、その春の時分になれば盛りと美しさを競い咲く花がある辺りに、今は、白雪がかかり、これは、また、真の花が見事な美しさを見せているものであることだな」

と言う風に読み下してみれば、正しく「率直な抒情性」が傑出した歌、と評価されうると思われるのであるが、如何であろうか

この歌は、「為家の勅撰集初出の歌」であり、「為家に新たな1歩を踏み出して新たな御子左家の時代を築き上げていってほしいという定家の願いを感じます」(みかきもりの気ままに小倉百人一首)とのブログも見え、先述、歌人とも思えぬ為家の日常を嗜めていた定家が、為家の中に、「歌道の家」を継承していく才能があることを見極めた歌であると言うことにもなろう。

だとすれば、この歌のうちに、先の「武家隆盛の世、貴族の世の栄華は望むべくも」ないが、”貴族(文化)の美の粋”は、何時でも歌の道の中に咲かせ得ると感じたのは、定家、と言う事になり、知るか知らずか、そう定家に感じさせる歌の才を為家は持っていると、定家は確信し、喜びの内に、この歌を新勅撰和歌集に撰じた、と深読みではあろうが思わざるを得ない。

そして、晩年に近い方であろうか、定家亡き後間もない頃であろうか、その時期は判然とはしないが、上畳本へ筆する事を頼まれた際、その詞を改めて詠じ詠じた際、仲文と深く共感し、父定家から教えを受けた、祖父俊成の如く、”深夜、細くあるかないかの灯火に向かい、煤けた直衣をさっと掛けて古い烏帽子を耳まで引き入れ、脇息に寄りかかって桐火桶をいだき声忍びやかに詠吟され、夜が更け人が寝静まるにつれ少し首を傾け夜毎泣かれてい”る、卿のお姿が浮かび、やがて筆をとられるや、最初は墨黒く力強く、後は次第に、あわれにかそけくなっていく筆の捌きが、いかさま艶に幽玄に見えてくるのである。

いつくにか たちてそのこす ためやある わかみひとりの はるならなくに

三十一文字が読めないのに、あの様な流麗華麗な三十一文字が書けるわけもなく、何時か、そこそこ筆を執ることが出来る様になった時に、どのような万葉仮名で書くのか

太字の文字は、決めてはいるのであるが

(終)